仏教の「悟り」の後に現成する「存在構造」は自己相似集合(Ⅰ)

数学的なカオスから生み出される自己相似性をもった図形が、仏教思想と整合性がよいことを実証するため、いままで10年くらいこのホームページで悪戦苦闘してきた訳ですが、井筒俊彦の「意識と本質」を読んで、長年探し求めていたものが見つかったような思いなのです。

かねがね、「無」、「無分別」すなわち全く拠(よりどころ)が無い状態から「有」に向かって動きだすとき、何らかの「イメージ」や「分別」をするための拠をどのようにして獲得するのかが、私の最大の関心事だったのです。これに関して広範囲な東洋思想を背景として詳細に考察したのが、この「意識と本質」なのです。

当然予想されることなのですが、「無」・「無分別」の状態で主役を演じるのが「無意識」や「平等無差別」的選択すなわちコインを空中に投げてその結果表か裏かなのです。

広範囲な東洋思想の中で特に仏教思想について取り上げている箇所のうち、今回はⅥ、Ⅶの禅の無「本質」的存在分節論を主に取り上げて考察します。

以後、Ⅵの始めの部分から必要な箇所の一部を断片的に引用させていただき、それに対して考察していきたいと思います。

禅の境位

『庭に撩乱と咲く牡丹の花を指しつつ、「時の人、この一株の花を見ること夢のごとくに相似たり」とさりげなく洩らした南泉普願(なんせんふがん)の言葉を憶いだす。世上一般の常識的人間が見ているこの花は、まるで夢の中で見る花のようなものだ、と言うのである。もともとこの言葉、肇法師(じょうほっし)の「天地と我と同根」(天地万物と我とは根底において一体である)という命題の意味がどうもぴたりとわからないといって禅師に教示を求めた御史大夫陸亘(りくこう)の質問に対する答えだから、重点はむしろ、花を見る我と見られる花、主体と客体、意識と対象、の根源的一体性の問題にあるが、しかし同時に、そのように主客対峙する情況において成立する客観的対象、「花」、そのものが、本当は実在性の極度に希薄な、無にひとしい、夢の一片のようなものだと南泉は言いたいのだ。なぜ知覚的に認識される花が無にひとしいのかといえば、もともとありもしない花の「本質」を意識主体が妄想して、花である実体として描きだした虚像で、それがあるからにほかならない。

こうして禅は、すべての存在者から「本質」を消去し、そうすることによってすべての意識対象を無化し、全存在世界をカオス化してしまう。しかし、そこまでで禅はとどまりはしない。世界のカオス化は禅の存在体験の前半であるにすぎない。一たんカオス化しきった世界に、禅はまた再び秩序を戻す、但し、今度は前とは違った、まったく新しい形で。さまざまな事物がもう一度返ってくる。』

前々回の「未知との遭遇」で少し触れた、普通の人間が日常経験する世界、すなわちそれぞれの「本質」によって固定された事物を個々別々なものとして差別し、それらを個々別々に認識する意識を表層意識と呼び、この個々の存在の「本質」を喚起する「言葉」の意味に基づいて、その存在を他の一切から区別する作用を、有「本質」的分節と呼んでいます。

ところが上記引用文のような禅の視点は、ありもしない事物の「本質」を意識が妄想して認識した虚像であるとし、意識の対象を無化してしまうのです。この禅の「無」意識は深層意識の領域であり、この事物の「本質」を認めない状態での分節を無「本質」的分節と呼んでいます。

禅の修行道としての「悟り(見性体験)」

Ⅶでは、「本質」を媒介しない事物の分節、存在のこの無「本質」的分節なるものが、意識論、存在論として、一体どんな内的構造をもつものであるかの具体的な考察が行われます。

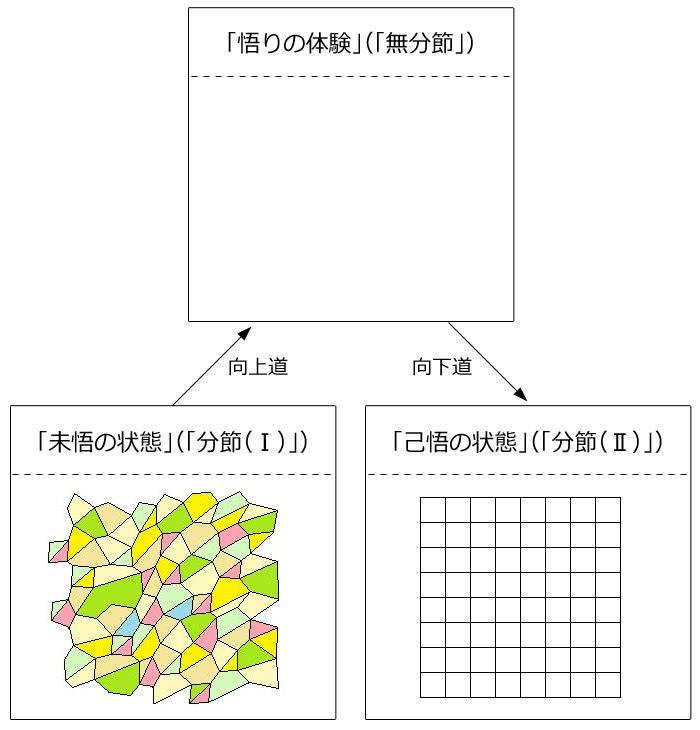

下図(図1)、井筒が提示した禅の修行の道程を簡単にまとめて表示したものです。

図1.井筒の提示する禅の修行道程における存在分節論

図1.井筒の提示する禅の修行道程における存在分節論図は見性体験を頂点として左右にひろがる山の形(三角形)で表され、三角形の底辺は経験的世界、頂点に向かう一方の線は「向上道」、頂点から経験的世界に向かう下降線は「向下道」。禅者自身のあり方としては、向上道は未悟、向下道は已悟の状態。已悟の已(い)は「すでに」とか「もう・・してしまった」の意味です。

「悟り(見性体験)」後の分別・・・無「本質」的分節

「悟り」の後(向下道)で、どのような光景が現れるかは、誰しもが興味を持つところなのですが、井筒俊彦は存在分節論の立場から、これをかなり詳細に考察しています。

下図(図2)は、井筒の記述を簡単にまとめた図1に対応して、これを私なりに図で表現したものです。

図2.図1の禅の修行道程の存在分節論で、意識に現成する存在構造

図2.図1の禅の修行道程の存在分節論で、意識に現成する存在構造ここで、「未悟の状態(分節(Ⅰ))」の図は、これまでの考察から納得できると思われます。次に「悟りの体験(無分節)」の図に関しては、『所詮、表層意識は分節機能から離れることはできないのだ。了庵清欲(りょうあんせいよく)のいわゆる「鏡を打破し来れば、全く影像無し」と言う意味での無分節は、表層意識が完全に打破され尽くしたところにはじめて現れる深層意識的事態なのである。』とか、『「本質」もなく分節もないのだから、存在的には全くの無一物。「朕兆(ちんちょう)未生」-ものの現れる兆しすらない。』と記しています。

これは前回考察した「無」すなわち白紙(未処理)の状態そのものです。禅ではリセット(初期化)するとき、「鏡を打破する」ような凄まじい修行をしないと真の心の「無」は体験できないのでしょう。

いよいよ「已悟の状態(分節(Ⅱ))」の図の説明に入りますが、これはできるだけ詳細に考察します。

『分節(Ⅱ)の次元では、あらゆる存在者が互いに透明である。ここでは、花が花でありながら-あるいは、花として現象しながら-しかも、花であるのではなくて、前にも言ったように、花のごとし(道元)である。「・・・のごとし」とは「本質」によって固定されていないということだ。この花は存在的に透明な花であり、他の一切にたいして自らを開いた花である。分節(Ⅰ)の次元では、花は一つの、それ自体で独立した、閉じられた単体だった。花はすべての他のものにたいして固く自らを閉じていた。だが「本質」のない分節(Ⅱ)の世界に移される時、花は、頑な自己閉鎖をとき、身を開く。

無「本質」の世界。それは存在的透明性と開放性の世界。「水清くして底に徹す。魚の行くこと遅遅たり。空闊(ひろ)くして涯(かぎ)りなし。鳥の飛ぶこと杳杳(ようよう)たり」(宏智「坐禅箴」)。この魚は、道元のいわゆる「魚行きて魚に似たり」の魚、この鳥は「鳥飛んで鳥のごとし」の鳥。魚は魚、鳥は鳥として立派に分節され区別されていながら、しかも、この鳥とこの魚との間には不思議な存在相通があり、存在融和がある。つまり、分節されているのに、その分節線が全然働いていないのだ、まるで分節されていないかのように。』

井筒は記述の中で「透明性」、「不透明性」という言葉を用いています。実はCGの世界では二つの画像を重ね合わせるときの技術として、きわめて重要な意味をもつ言葉なのですが、ここでは簡単に説明します。

二つの物が重なり合う場合、これらの物が不透明であると重なった部分の上層の物だけが見え、下層の物は見えなくなるのです。ところが、これらの物の透明度をそれぞれ適当に設定すると、上層の物も下層の物も何らのさしさわりなく見えるようになるのです。透明性があると二つの物がさまたげあうことなく共に生かされるということです。

すなわち両者が互いに融合するかしないか、あるいは融通無礙であるかないか、あるいは内包するかしないかを、透明、不透明で表現しているのです。そして透明に近いということは、それぞれの分節線は、見えにくくなるということを意味します。

また「開放性」という言葉が出てきますが、これは「本質」という拘束を「解脱」し自由で開放的な境地に達することですが、次の引用文で明確になります。

『「本質」で固めてしまわない限り、分節はものを凝結させないのである。内部に凝結点をもたないものは四方八方に向かって己を開いて流動する。すべてが、黄檗(おうばく)のいわゆる「粘綴(ねんてつ)無き一道の清流」(どこにも粘りつくところのない、さらっとした一道の清流)となって流れる。「粘綴なき」この存在分節の流れは、ものとものとを融合させる。華厳哲学では無「本質」的に分節された事物のこの存在融合を「事事無礙」という。黄檗はそれを「虚空」と呼ぶ。分節即無分節の意である。』

『無分節者が、その本源的無分節性を失わずに、そのまま分節される時、その分節は、重々無尽に浸透しあう透明な存在者の拡がりという形で現れざるをえないのである。』

このHPの最初すなわち「華厳経の風景」から目を通していただいている方なら、上記の文章が何を意味しているのかはうすうすおわかりと思います。

さて、ここで図2の「已悟の状態(分節(Ⅱ))」の「存在構造」の図を説明します。

この図は一つの例を示したもので、形状が碁盤の目のような四角形(正方形)の場合を示します。これは仏教で縁起によって存在する事物の相互の関係性を表すたとえとして好んで使われる網の目構造なのです。

ただしこの図を見るときには、多少の修行が必要なのです。小さい正方形が単に縦横にぎっしりと並べられていると見てはいけないのです。すなわち網の目の一つ一つを閉じた単体として見てはいけないということです。

まず一番外側の一番大きい正方形を見て下さい。そして次にこの一番の大きい正方形の内部を四等分した四つの正方形を思い浮かべて下さい。そしてその一つの正方形をさらに四等分した四つの正方形、またその一つを四等分した四つの正方形、・・・という様に、すべての正方形を四等分することを継続していくと、ある時点でこのような図になるのです。すなわち寸法(一辺)が2分の1ずつ小さくなっていく正方形が「入れ子」構造になっている図と見てほしいのです。

この「入れ子」構造は、全体の中に自己を含む他の一切が内包されると共に、自己や他の一切のそれぞれの内に全体が含まれているという自己相似集合図形の特徴そのものなのです。

ここまで説明した後は再度井筒の記述に移ります。

『分節(Ⅱ)を分節(Ⅱ)たらしめ、それを分節(Ⅰ)から截然と分かつ決定的な特徴は、それが無分節と直結している、あるいは直結したものとして覚知されるということにある。』

『すなわち、この次元に現成する意識にとっては、いわゆる現象界、経験的世界のあらゆる事物の一つ一つが、それぞれ無分別者の全体を挙げての自己分節なのである。「無」の全体がそのまま花となり鳥となる。』

『この分節は、分節(Ⅰ)の場合のように存在の局所的限定ではない。すなわち、現実の小さく区切られた一部分が断片的に切り取られて、それが花であったり鳥であったりするのではない。現実の全体が花であり鳥であるのだ。局所的限定というものが入りこむ余地は、ここにはまったくない。つまり無「本質」的なのである。

こうして、無分節の直接無媒介的自己分節として成立した花と鳥とは、根源的無分節性の次元において一である。』

図2の「已悟の状態(分節(Ⅱ))」のそれぞれの大きさの正方形は、それぞれの事物を相似として表現すると共に、「無分節」そのものでもあるのです。

上記中段の引用文の最後「「無」の全体がそのまま花となり鳥となる。」とはどういうことかと言うと、「無分節」の領域はまっさらな白紙であり、分節された事物の正方形はこの白紙の上に記されるのであって、「無分節」はすべての事物を内包しているという意味です。

この「已悟の状態(分節(Ⅱ)」の「存在構造」のそれぞれの大きさの正方形は「自己のごとし」であり、「他者のごとし」、「花のごとし」、「鳥のごとし」であり、そして「無分節のごとし」なのです。

それぞれの「本質」に縛られていないからこそ、天地万物と我とは根底において一体という境地が現成され、一切が「・・・に似たり」とか「・・・のごとし」となるのです。井筒が記していますが、絶対無分節の境位とは、意識論的には平等無差別的に実在を見る境地なのです。

『分節(Ⅱ)の存在次元では、あらゆる分節の一つ一つが、そのどれを取って見ても、必ずそれぞれに無分節者の全体顕現なのであって、部分的、局所的顕現ではない。全体顕現だから、分節であるにもかかわらず、そのまま直ちに無分節なのである。』

『分節された一々のものが、他の一切のものを内に含む。花は花であるだけでなくて、己の内的存在構造そのものの中に鳥(や、その他の一切の分節)を含んでいる。鳥は鳥であるだけでなくて、内に花をも含んでいる。すべてのものがすべてのものを含んでいる。』

上記の引用文に説明の必要はないでしょう。

以上、図2の分節(Ⅰ)と分節(Ⅱ)とでは同じ網の目構造なのですが、その目の形状が異なるのです。分節(Ⅰ)の場合は、それぞれの「本質」によって分節されるので、個々別々な形状の網の目です。

一方分節(Ⅱ)では「本質」がないのと、「透明性」すなわちそれぞれがすべてを内包する関係が成立するので、相似の関係が幾重にも成立する「入れ子」構造になっている「一即多」の網の目になるのです。

分節(Ⅰ)のように個々別々の事物が、それぞれ自己を主張して自分の領域を固守しているのではなく、分節(Ⅱ)の世界は、一切の存在が自己相似集合で構成される融通無礙の存在構造なのです。

なお、この「存在構造」は何も四角形の自己相似集合図形に限らず、三角形でも、五角形でも、六角形でも、または円形でもかまいません。これらに関しては、「華厳経の風景」の「エピソード」編の「22.鈴木大拙「華厳の研究」の研究」や「24.自己究明/視点による自己意識の違い」などで、かなり詳細に考察しています。